“传统书画用纸不仅关乎技艺存续,更关乎民族文化的身份认同”“生产者与使用者应该携手合作,优化纸张工艺”……近日于中国美术学院象山校区举办的“科技赋能中国传统书画纸——中国传统书画专用纸工艺提升关键技术研发”学术论坛上,博物馆文物保护、文物修复、纸张科技分析、纸张科学研究、艺术创作等领域的资深专家难得汇聚一堂,共同探讨传统书画用纸的传承与创新,如何借力科技赋能为书画用纸也为中国文化艺术谋一个更长远的未来。

这一论坛依托科技部“十四五”规划国家重点研发计划“文化科技与现代服务业”重点专项“中国传统书画专用纸工艺提升关键技术研发”项目衍生,在百余位参与项目的各领域专家之外,进一步拓宽视野,特邀一批跨学科专家,打通造纸全链条。项目总负责人张晴告诉记者,传统书画纸的工艺振兴与现代化转型,是一项涉及技术科学、工艺工程、文化遗产保护、艺术创作等多学科的复杂系统工程。他坦言:“科技赋能不是一句口号,这次论坛就是脚踏实地的践行,期待通过跨学科的深度交叉,让项目登高望远,获得新的养分,开启新一轮学术思考与合作的重要契机。”

文化的可持续传承,离不开对于纸张的研究探索

薄薄的纸张,看似不起眼,实为中国古代四大发明之一,不仅构成书写绘画的重要载体,更成为文化传播与艺术表现的关键媒介。在与会专家看来,对于纸张的研究探索,关系到文化艺术的留存、传扬甚至创造。

新疆吐鲁番阿斯塔那出土的一双东晋时期的纸质鞋,距今约1600年,来自故宫博物院研究馆员徐建华的分享。这双极其稀有的鞋,为汉族女性随葬品,由麻布与麻纸制成,鞋底以黑色毛笔绘出缝线纹样,鞋面呈紫红色并饰有花纹,具有重要的历史与工艺研究价值。可惜,由于破损严重、脆弱非常,它不得不在保险柜沉睡了几十年。近年来,徐建华和他的团队在干燥环境中对纸鞋进行立体复原,通过文字揭取、材料复原等修复步骤为它再续生命。

修复《宋拓王献之书帖卷》,同样离不开对于纸的研究。上海博物馆研究馆员徐文娟透露,该手卷流传至今,历经多次修复,装裱结构与材料复杂,单单其用纸种类就包括皮纸、竹纸、宣纸以及宋代名纸金粟山藏经纸等。针对手卷修复难点撞边破损问题,徐文娟和她的团队通过材料评价,采用薄尼拉麻纸加托扎花宣纸作为新撞边纸对其进行修复,达到了较好的效果。徐文娟指出,每件书画文物的装裱形制、材料构成、病害类型等均存在差异,需要根据文物状况,在科学分析原有装裱材料的基础上开展系统研究和实践。

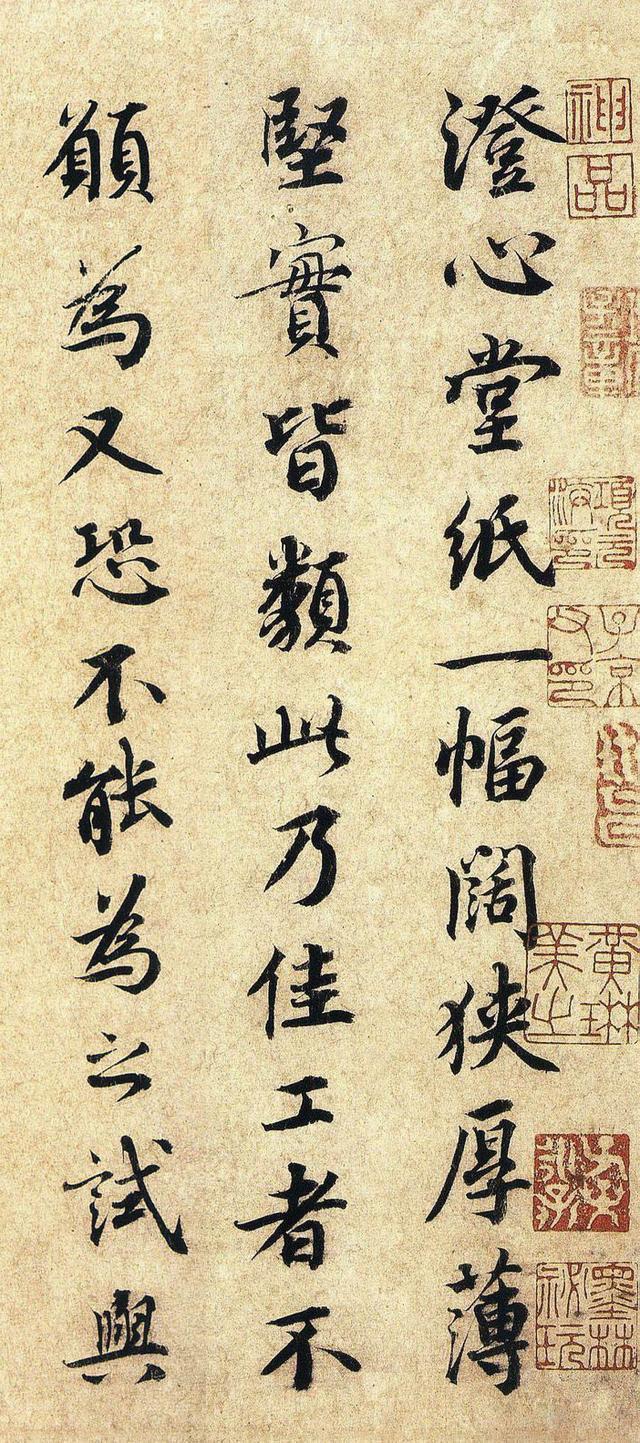

宋代蔡襄 《澄心堂纸帖》局部

宋代蔡襄 《澄心堂纸帖》局部

“中国传统书画用纸承载着深厚的文化内涵与工艺智慧。”中国美术学院教授张捷说。回望历史,唐宋时期造纸技术飞速发展,出现了薛涛笺、金粟纸、澄心堂纸等名纸,元代以后艺术加工纸如粉笺、蜡笺等进一步丰富,明清时期笺纸制作达到高峰,宣纸成为主流。然而,张捷观察到,当前传统书画用纸面临严峻挑战,例如,手工造纸成本高、市场需求萎缩,高校教学与文博修复用纸难以匹配古法要求,砑花笺、金粟纸等古法制作技艺濒临失传,年轻一代对传统纸张认知薄弱。他呼吁,政府、院校、文博机构需要加强多方协作,“推动古法造纸技艺融入当代教育、创作与修复实践,方能实现文化的可持续传承”。

跨界协作、艺科融合,勾勒传统书画纸未来发展蓝图

传统书画用纸如何传承与创新?与会专家基于多年研究积累与应用经验,各自分享的科技在书画专用纸选材、制作、工艺、保护与应用方面的最新成果,无不体现出科技赋能、跨界协作、艺科融合的思路。

楮皮纸,中国传统手工纸的杰出代表,以其柔韧、耐久、润墨性好等特性,诠释着“纸寿千年”。然而,其传统工艺存在着生产效率低、质量稳定性差、劳动强度大等局限。安徽省非物质文化遗产传承人佘贤兵说起,近年来传统楮皮纸制作工艺正在进行现代化改良与技术创新,将现代科技与传统智慧相结合,提升其品质与应用范围,目前在原料预处理创新、打浆技术革新、功能性助剂应用、干燥过程优化等方面都取得了一些突破。“这些尝试不仅能提升生产效率与产品质量稳定性,更能开发出具备特殊功能性的高端书画纸与修复用纸,使这一古老技艺焕发新的生命力,更好地服务于文化遗产保护与当代艺术创作。”佘贤兵说。

脆性断裂一直是中国传统卷轴书画的主要病害,俗称“折条病”。学界发现,传统修复中使用胶矾水和折条纸是导致书画修裱件折条病快速复发的主要原因。陕西师范大学讲师何贝分享了一种基于化学研究实现卷轴书画折条病防治的新方法,采用微量的1,4-丁二醇二缩水甘油醚(BDDE)用于软化和增韧老化的纸质画芯,同时代替折条纸用于在命纸背面加固折裂痕。评估结果表明,与传统修复相比,采用新方法修复的小托件具有更高的耐折度、更小的硬挺度,同时也实现了均一的柔韧性,利于旧书画收展功能恢复。何贝说,这项研究将为卷轴书画折条病的防治提供借鉴,也将为书画无胶矾修复技术的发展提供重要参考。

手工纸一定优于机制纸?修复应尽可能选用手工纸?在华南理工大学教授张春辉看来并非如此。张春辉通过对比打浆与舂捣对纸张特点的影响、制纸过程是否发生化学反应、纸张纤维结构的区别,分析了手工纸与机制纸在工艺、性能与适用性上的不同,定义了机制纸与手工纸的差异。在修复用纸选择方面,张春辉认为应遵循“原料相近、颜色相宜、厚薄相当、pH中性或微碱”等原则,并引入纤维形态、聚合度、表面电荷等微观指标作为科学选纸依据,“有必要将现代造纸科技与古法工艺相融合,通过标准化、科学化的方法,鉴别文物纸张与修复纸张的性能,依据情况选择手工纸或机制纸作为修复用纸”。

华泰国际提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:郑州配资网站站在任何女明星旁边都毫不逊色

- 下一篇:没有了